24 мая 1626 года губернатор Новых Нидерландов Питер Минёйт купил у индейцев Манхэттен.

На XVII век приходится начало освоения внутренних пространств открытых в прошлые столетия континентов и частей света. Если ранее, с началом великих географических открытий, экспансия будущих колониальных империй ограничивалась побережьями и дельтами рек, то с новым веком пришли и новые амбиции и возможности - поиск плодородных земель и ресурсов в глубине суши. На этом фоне мы можем сравнить исторический путь освоения двух крупнейших массивов суши - Сибири и Северной Америки. Оба процесса протекали примерно в одно время, но совершенно разными путями.

Экспансия в Америке

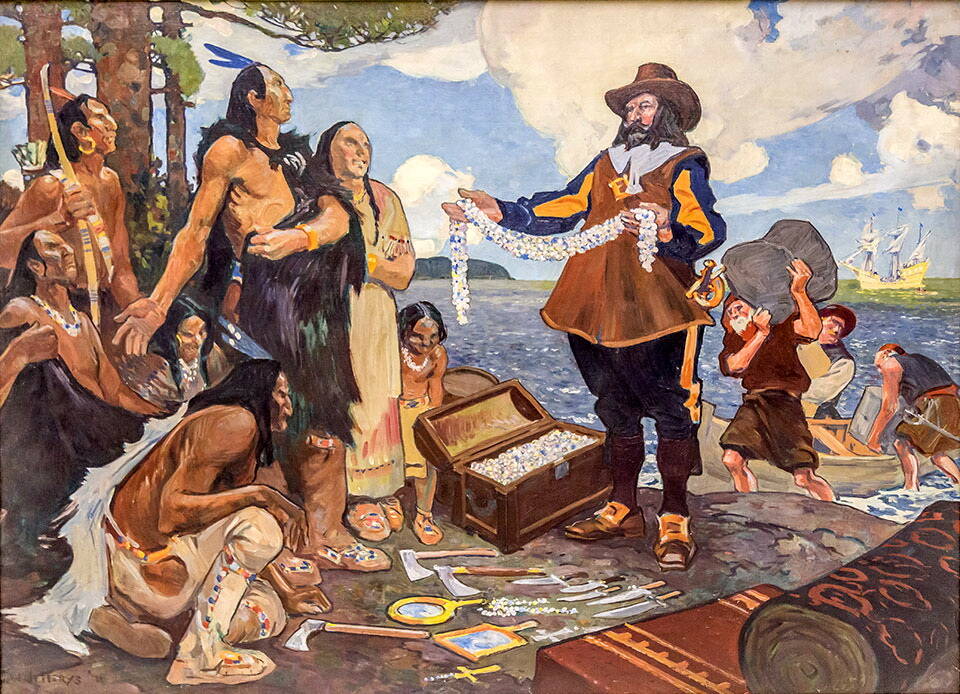

В колонизации Нового Света есть участники более и менее известные. К первым несомненно относятся Испания, Великобритания и Франция. Однако освоение Америки – безусловно проект общеевропейский, в котором также принимали участие Португалия, Швеция, Дания, Шотландия, Нидерланды. Последним мы и обязаны существованием нынешней деловой и финансовой столицы мира – Нью-Йорка, который был основан на купленном у индейцев острове Манхэттен.

Эта продажа была одним из первых подобных соглашений – возможно, вообще первым. Но уже через двести лет такая практика становится массовой. До войны за независимость в конце XVIII столетия Америка, по сути, была набором колоний. К началу XIX века набор колоний превратился в государство, ведущее активную экспансионистскую политику, для начала у себя под боком, в Северной Америке.

Важный этап этой политики – покупка Луизианы в 1803 году. Не штата, как часто думают, а территории, занимающей треть нынешней Америки. Эту территорию Испания продала Франции, а та, в свою очередь, почти сразу переуступила правительству США.

Поскольку приобретённые территории были заселены индейцами, то речь скорее идёт не о покупке, а о переуступке права выкупа: после произведения расчёта с Францией правительство США начало длительные переговоры с вождями индейских племён о покупке земли уже у них или об обмене территориями.

В практическую плоскость эта деятельность перешла в 1830 году. Закон о переселении индейцев предусматривал переселение пяти индейских племён с Юго-Востока США (Флорида, Алабама, Миссисипи) в так называемую Индейскую территорию – восточную часть сегодняшнего штата Оклахома (на карте она имеется непосредственно под подписью «Louisiana territory»).

История взаимоотношений колонизаторов и коренного населения Америки весьма богата событиями – тут и намеренное заражение оспой, и уничтожение бизонов, составлявших у индейцев основу хозяйства (пища, шкуры на одежду, обувь и материал для жилищ). Но даже деловые отношения с племенами – покупка у них земель – не противостоит этим малодостойным страницам истории. Наоборот, скорее дополняет их.

Экспансия в Сибири

Наступление на земли индейцев – не единственный подобный пример в истории, чтобы можно было кивать на отсутствие иного опыта. В России был похожий эпизод: покорение Сибири, формально начавшееся походом Ермака (1581-1585). Фактически же продвижение на Восток стартовало на несколько десятилетий ранее, когда Московское государство стало наследницей распадающейся Золотой Орды.

Впрочем, нас больше интересует даже не дата начала, а время окончания. Таковым, по большому счёту, можно считать 1598 год, когда после победы над войском хана Кучума в Ирменском сражении фактически перестало существовать Сибирское ханство. Сражение, кстати, весьма примечательно по соотношению сил, принявших участие в битве (около тысячи воинов с обеих сторон), её политическим последствиям (в течение нескольких лет все западно-сибирские племена присягнули на верность русскому царю, а казаки-первопроходцы устремились дальше на восток).

Ничего подобного во время покорения Сибири мы не увидим. Жители новых земель становились подданными царя – точно такими же, как и прочие жители государства. О депопуляции тем более речи не было, правительство периодически проводило переписи для коррекции размера собираемого ясака – натуральной повинности, обычно уплачиваемой мехами.

Переселенцы в Сибирь ехали. Но перед ними ставилось твёрдое условие: «ясачных угодий не имать» – не занимать земли, используемые коренным населением для промысла. Причём это было не благое пожелание. Нарушителей наказывали, от этого зависел не только доход казны, но и спокойствие в Сибири.

***

Экспансия на американском континенте даже семантически носит оттенок колонизаторства – продвижение от атлантического побережья на Дикий Запад под видом честного бизнеса, покупки земель. Вот купчая, всё законно. Площадь Манхэттена – примерно 5670 га. Даже не современный деловой центр, а просто 5,6 тыс га земли, купленные за 24 доллара XVII века – это грабёж под видом сделки. Франция продала свою (свою!) Луизиану за гроши по уважительной причине: Наполеон был слишком занят войнами с постоянно возникавшими коалициями, чтобы отвлекаться ещё и на удержание заокеанских владений. В такой ситуации даже несколько центов за гектар, которым ты якобы владеешь, – хорошая цена. У индейцев такой «уважительной причины» не было, но заплатили им немногим больше, чем французам.

У нас не было никакого Дикого Востока, грабежей, выселения, массовой смертности в процессе. Никто не устраивал «земельных гонок» (кто первым приедет на земли индейцев – тот ими и владеет). Новые земли становились Россией не стерильными, а вместе с их жителями. А жители становились подданными империи, а не бесправным меньшинством, за чей скальп можно было выручить как за уши волка.

Маленькая деталь: и в Сибири, и в Америке в топонимике осталось много коренных названий. Однако только в Сибири в этих городах и деревнях живут те, чьи предки когда-то давно и придумали эти названия. На Манхэттене от них, собственно, только название и осталось.

Это не просто два вида экспансии. Это два разных взгляда на жизнь.